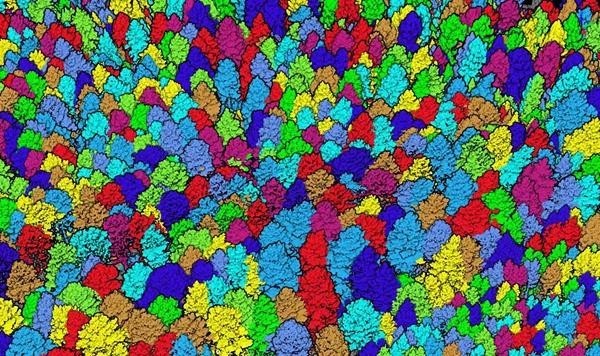

无人机激光雷达采集到的森林数据,被计算机处理后,呈现单木分隔结果。受访者供图

中国有多少棵树?几个月前,一篇发表在国际期刊的论文给出了答案:截至2020年,中国共有1426亿棵树,平均每公顷森林有689棵树,相当于14亿人每人“拥有”100棵树。

这篇论文绘制出中国首张100米分辨率的树密度地图。从这张图上可以解读出不少信息:纯粹看数量,四川的树最多,西藏的树最少;把人口当分母,西藏的人均树木拥有量最高,达到近2000棵,天津、上海人均1棵。

变换一下观察尺度,能看到更多有趣的发现,比如长江流域约有496亿棵树,是全国流域之冠;西南地区拥有最多树木,西北最少;全国61.6%的树木长在寒温带针叶林植被区,而暖温带落叶阔叶林区的树木密度最高,每公顷的森林约有989棵树。

北京大学地球与空间科学学院教授郭庆华主持了这项研究。10年来,他和学生们用激光雷达扫描中国的森林,1公顷作为一个“样本”,一共扫了7万多个,积攒了400TB的数据(TB,太字节,数据存储容量单位,1TB=1024GB)。论文的第一作者程凯,当时还是郭庆华课题组的博士后,他带着课题组的成员用这些数据拼出中国森林的“三维地图”。

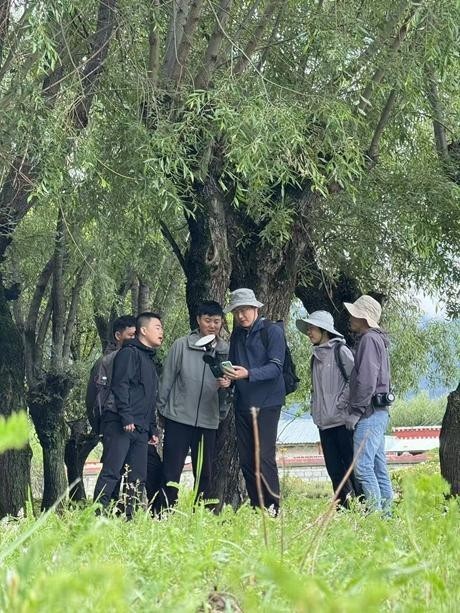

2025年6月,郭庆华(右三)带领课题组成员进行野外数据采集。受访者供图

数清中国的树是“不可能完成的任务”吗

在这份“树密度地图”上,中国大多数省份的树木超过了1亿棵,四川、黑龙江、云南和广西四地的树木数量共占中国总树木数量的32%;宁夏、上海、天津仅占全国树木总数0.04%;台湾、江苏、安徽的树木密度超每公顷800棵树。

胡焕庸线——从黑龙江黑河横贯到云南腾冲,与中国400毫米等降水量线高度重合。胡焕庸线以东的区域雨水足、土壤肥,天然林和人工林能扎根成林;胡焕庸线以西的区域干旱贫瘠,开展人工造林,但“树密度地图”显示,人工林存活率低,树密度也低。

程凯如今是北京大学遥感与地理信息研究所特聘副研究员,他告诉中青报·中青网记者,研究还发现中国“绿得更快了”。过去30年,全球的森林在减少,而中国的人工林面积几乎翻了一倍。这些人工林像张开的绿色巨网,通过光合作用将二氧化碳转化为有机碳,储存在枝干、叶片和土壤中,它们把地上的碳库从675亿吨提升到1873亿吨,平均每年固碳约40亿吨。这一数字相当于全中国2.8亿辆私家车(年均碳排放2吨/辆)停驶7年减少的排放量。

2021年,接到“中国有多少棵树”的研究课题时,刚进组的程凯认为这是“不可能完成的任务”。中国森林面积约2.47亿公顷,涵盖热带、亚热带、暖温带、寒温带等多个类型。他当时心想,别说数中国有多少棵树,“就连数清楚北大有多少棵树都很难”。

“数清中国的树”,是程凯的合作导师郭庆华惦记了快10年的研究课题。2015年,《自然》杂志刊发的一篇论文曾结合大规模的实地测量、遥感数据和统计建模的方法,总结全球约有3.04万亿棵树。那时,郭庆华已经带着课题组成员,在中国的森林里积累了3年数据,中国科学院植物研究所副研究员胡天宇参与其中。

胡天宇告诉记者,《自然》刊登的论文中有关中国森林的数据不足。他还记得,郭庆华看到论文很受触动。“郭老师说,数树是激光雷达的强项,他们能做,我们也能做,而且做得肯定比他们更准。”

给森林拍“CT”片

郭庆华提到的激光雷达技术,如今广泛应用于森林测绘工作。他告诉中青报·中青网记者,传统的爬树测树的方法,靠人力逐棵测量树的胸径、树高,但没法取得树冠层次、空间分布等森林结构的信息;有些树长在斜坡上,树干还是弯弯曲曲的,就算爬上去也测不准。他记得,2005年,自己还在美国做研究,认识的一位美国学者要去测一棵巨树的高度,爬到树腰时天色已晚,只得在树上扎营,后来风雨骤降,这位学者险些遇难。

那一年,郭庆华第一次用激光雷达扫描整片森林。设备发射脉冲,碰到树冠上的树叶、树干会反射回来,被仪器捕捉记录。激光脉冲的“折返跑”就像沿着物体轮廓勾勒的画笔一样,能描述一棵树的高度、形状和它在森林里的具体位置。

当激光雷达扫描出的三维数据在电脑屏幕上展开时,每棵树的高度、弯曲弧度都显示出来。郭庆华对他的学生说:“以后不需要爬树了,我们要用激光雷达来测树。”

2012年,郭庆华放弃美国加州大学终身教授职称,全职回国。他去测绘培训班讲课,问有谁听过激光雷达技术,班里几百个人,举手的不到5个。当时,郭庆华想用激光雷达设备在中国采集一片森林的数据,需要花费30万-40万元。这让他下定决心,要推动研发出性价比更高的激光雷达系统。

程凯解释,森林测绘工作要“外头跑”和“屋里算”相结合——通过卫星遥感地图选择要测的森林样本,把数据从野外带回来,再通过计算机算法建立三维模型,就像医学领域拍“CT”片。

在西藏,郭庆华团队扫描了墨脱、察隅和波密3个县的典型原始森林——飞手操控搭载激光雷达的无人机,飞到树冠以上100多米的空中,扫描研究人员划定了范围的森林,有时还要和地面激光雷达互相配合。

“扫描一片林子就十几分钟。”赖云露干了好几年飞手,最初他只懂无人机、不懂树,长期的野外工作让他对树产生了许多好奇,也总结出不少野外经验。

他形容,测树是一场“无风的约会”,在不下雨、不起雾的天气,“早上8点到10点最适合作业”。赖云露对中青报·中青网记者解释,“中午11点左右会起风,峡谷地带,阴天没啥风,太阳天有风。起风就不好飞无人机了”。

除了飞手,熟悉地形的当地居民、有野外实地勘察经验的研究人员也会充当向导,在茂密的森林深处为研究团队指路。回国数年,郭庆华带领课题组扫过北京房山区的森林,也扫过广东湛江的红树林。他们去过黑龙江的大兴安岭、海南的尖峰岭,也去过浙江古田山、吉林长白山、湖北神农架、河北五道沟等。

在西藏,西子江生态保育中心负责人李成和当地的藏民把郭庆华团队引入波密,找到目前被认为是亚洲最高的、102.3米的西藏柏木。李成说,传统的科研工作要求学者要把自己的领域做得很细很精,但生态学是个综合学科,需要更宏观的研究视角和不同专业的人。

2017年,郭庆华课题组成员在大兴安岭呼中自然保护区采集地基激光雷达数据。受访者供图

真实的树什么样,电脑里的树也要什么样

程凯曾在央企从事软件设计研究工作,但心里总惦记着自己的专业,“还是想回到林子里,一直和大自然打交道”。他辞去稳定的工作、加入郭庆华团队做博士后,接到的课题之一就是“数树”——借助计算机,不光要数出树有多少,还得找出树的特征。

拿到郭庆华团队积累多年的森林数据时,程凯感到惊讶,400TB相当于8万部高清电影的数据量。

北京大学地球与空间科学学院博士生杨泽坤负责解析这些数据。在他计算机的显示屏上,表示树木的绿色点凑成一团。当时的技术难点是,如何把这一团数据还原成一片能看得清每棵树的森林,给每棵树都办上“身份证”。郭庆华的要求是,要用AI算法把图做得跟人眼看到的一样,“(野外)实地能看到真实的树是怎么样的,在电脑上,树也要有这些特征和细节”。

AI算法很难分清“谁是谁”——当两棵树树冠交叠,或树干贴得极近时,传统算法会默认为它们是一棵树。一旦算法的精度不够,最后数出的树木数量也会有严重偏差。

杨泽坤花了两年多去解决这个难题。他给AI算法装上了“三双眼睛”:先在“三维数据集合”里找树干,当树干被灌木等遮挡,就从高往低看,寻找树冠;当树冠形状不均匀,或与邻树的树冠重叠,就找树枝;沿着枝条逐点追踪,通过几何模型判断是否来自同一棵树。

这是“单木分割”技术,相当于在树木交叠的森林里精准识别、“拆”出独立的单棵树。然后,杨泽坤根据点位还原树的轮廓,找出一棵完整的树,精确到树高、冠长、冠幅等,甚至它在森林里的准确位置——逐渐还原出一片“数字森林”。

在此基础上,程凯以气候、土壤、地形、植被和人为自变量,以实测树密度为因变量,用AI学习模型推算“什么样的森林环境会长多少棵树”。经过多次检验,AI推算精度能达到80%左右,最终绘制出全国的“树密度地图”。

2018年,郭庆华课题组成员在海南尖峰岭热带雨林采集地基激光雷达数据。受访者供图

出去就要多看看,真正了解中国的情况

“树密度地图”对森林的定义是,树冠覆盖率大于30%的土地,包括天然林和人工林。程凯介绍,城市和农田边上的防护林,暂时没有被纳入这次的统计中。

摸底中国森林的工作始于20世纪六七十年代,国务院林业主管部门组织全国森林资源连续清查工作,第一次调查成果在1973年发布,之后每隔5年进行一次清查工作。直至2018年,国家林草局共发布了9次清查结果。

根据中国第九次全国森林资源清查,全国树木密度报告为每公顷1052棵树,显著高于“树密度地图”估计的每公顷689棵树。程凯解释,激光雷达扫描时的技术误差和树冠的遮挡,导致目前计算的数值比真实情况小。

胡天宇以一座城市为例解释说:“森林清查能大致说明北京有多少棵树,‘树密度地图’可以看到海淀区有多少棵树,密云区的某个山沟沟里有多少。”

截至目前,“树密度地图”等相关的中国植被数据集已经在学术网站被下载引用超过一万次,研究成果被国家林业和草原局等官方部门转发。英国广播公司(BBC)和科学新闻网站LiveScience称这是一项开创性的研究。BBC在报道时指出,它为中国未来10年种植700亿棵树的计划提供了关键工具。

“这项研究是中国第一次高分辨率的树木密度测绘。”郭庆华说,“最终有助于中国的可持续生态系统管理和恢复。”他下一步的计划,是把“树密度地图”没统计的城市树木、农田边的防护林等,纳入研究。

程凯还想要给森林开“处方”,根据每个区域的气候、土壤和树种特性,找到最优树木密度。“怎么种,是否有必要种,要不要调整……不是树种得越多越好、越密越好。”

胡天宇用“豆芽实验”解释:同样大小的育苗盒,撒100颗豆子,豆芽细长;只撒10颗,豆芽粗壮;只撒1颗,浪费空间。“森林也一样,过密导致树长不大,都是‘小老头树’,抗风险能力差。一场灾害来了,树全死了,但是种得过疏则浪费土地。”

郭庆华说,绿化的原则应该是“宜林则林,宜灌则灌,宜草则草”。

例如,东部人工林“太密”需要间伐(在一定时期内,有计划地砍伐部分树木),西部部分林地“太疏”可以补植。“国家造林的土地资源有限,要用好每一块土地。”程凯希望能在现有的林地面积上,做加减法,不需要占用其他土地类型。

目前,已有地方林业部门计划用“树密度地图”的数据开展试点工作,保证每棵树种到合适的位置上。此外,第二次全国古树名木资源普查结果显示,中国普查范围内现有古树名木共计508.19万株。但程凯初步估算,全国100岁以上的古树可能远超这个数字。“官方的数据只算城市和寺庙的古树”,原始森林中一次就能发现一大片古树。

上个月,郭庆华和团队回到波密,重测那棵102.3米的西藏柏木,发现树尖附近仍然在长新芽——树木高度与水分的关系,出现了新的谜团。郭庆华还想去测马来西亚和美国的最高树,把巨树的生长机理给弄明白。他希望国家能在藏东南地区建立国家森林公园,其他地方开放,把最高树保护起来。大家能近距离观察、感受巨树,最高树也能得到保护。

这个建议正在变成现实。北京大学遥感与地理信息研究所特聘副研究员任淯说,国家相关部门已根据他们的数据,在雅鲁藏布大峡谷区域设立专项保护项目,投入约800万元用于巨树群落保护。

任淯已经加入郭庆华课题组4年。她做巨树、古树研究,一年总要去几次野外。七月上旬接受采访时,任淯和程凯刚从西藏林芝回来。这位女士身上爬过蚂蝗,遭遇过蜱虫和毒蛇。她说,森林里有危险,但大自然也总是给人力量。

程凯一直记得七八年前读博时,老师曾说:“学地理的人,如果出去只是‘上车睡觉、下车拍照’,那就白学了。我们出去就要多看看,真正了解中国的情况。”辞职回到“森林”,他说是因为热情和坐“冷板凳”的耐心。

“静下心来很重要。”郭庆华也总说,“只管疯狂往前跑。一楼满是杂声,到18楼,就听不到这些声音了。”

实习生 何新月 中青报·中青网记者 魏晞 来源:中国青年报

2025年07月23日 06版