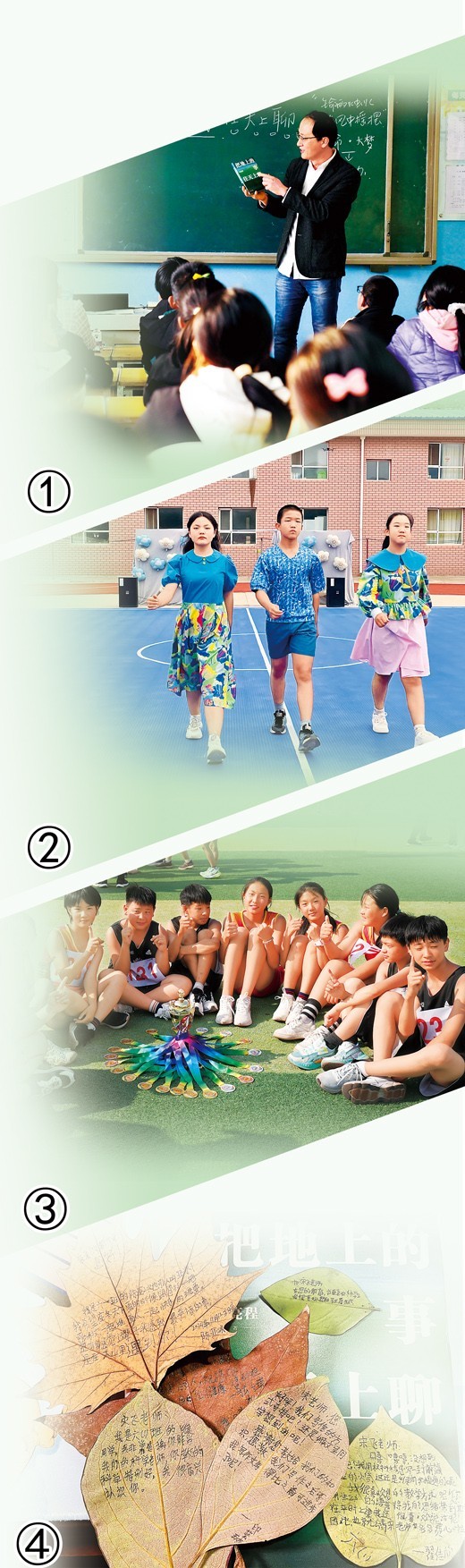

图①:宋飞在给孩子们上阅读写作课。

肖旭云摄

图②:“大山里的T台秀”活动现场。

图③:北冶小学的学生们参加体育比赛获奖。

图④:学生们写在树叶上的信。

本文照片除署名外均为本报记者宋 飞摄

作为中央和国家机关第27批青年支教帮扶队成员,本报记者宋飞在河北省平山县的大山里度过了一年。这段经历让他不断思考教育的本质——乡村教育亟须构建“精神传承与资源下沉”的双通道,既要硬件改善,更要培养能扎根乡土、点燃心灵火种的教师队伍。正如一位前辈记者所说:“对遥远的乡村来说,每一个学校,是一堆火;每一个老师,是一盏灯。”在革命老区,青年支教帮扶队成员用红色基因筑牢精神根基,以诗教、美育和科教启迪孩子们对家乡的热爱以及对未来的憧憬,让“庠序之灯”照亮乡村全面振兴之路。

山路盘旋。车窗外,8月的太行山,蝉鸣拉扯着夏末最后的闷热。送我初次进山的司机闫师傅,不时拈两粒鹰嘴豆放入口中,他侧头浅笑,语气轻松却带着山里人的韧劲儿,“常跑山路,嚼几颗豆可以提神。”这还是一年前刚来支教时的一幕,如今回想,这一年的支教,就像山间的鹰嘴豆,坚硬外壳里包裹着令人回味的甘甜。

诗教:让山风化作童言

11月的一天晚上,晚自习结束铃声刚歇,北冶小学六年级的缑文呈同学追出教室,神秘地塞给我一摞树叶。灯光下细辨:“宋老师,感谢您教给我们知识,我比之前可进步了呢!”“我很喜欢您的教学方式!您用生动的语言将我的思绪带到其中……”一片片树叶上“鲜嫩”的字迹,写满了孩子们“被看见”的喜悦。

初到平山县北冶乡,我放弃了刻板的“总分总”教学套路,在北冶中学和北冶小学,带着学生走进山野。坐在田埂上,看夕阳将山脊染红;听风穿过松林,如大山的呼吸。回到教室,黑板上只有3句话:“写下你听见的声音、看见的颜色和此刻的心跳。”没有修辞束缚,唯有最朴素的叮嘱:“别抄别人,山不会说假话。”我渴望引导他们用最本真的心去触摸世界,就像作家刘亮程所言:“文字所到之处,世界灵光闪闪。”

惊喜,悄然在字句间萌芽。第二周的周记本里,俨然长出了一片生机勃勃的小森林。胡心雅同学写道:“秋日的大山也换了装束,叶子该红的红、该落的落,像是披着一件火红的披肩,又间或用绿墨勾勒,穿过树林、穿过小溪,一抹翠色轻轻流入云际。”小她两岁的樊锦辉同学,周记里夹着一片槭树叶,叶脉间嵌着一行娟秀的字:“鳞片刮落了星星,水面上繁星点点。蒲公英的种子追着问:山那边有没有大海?”我读着,心像被一颗带着体温的石子击中——那不是句子,分明是孩子胸膛里真实的心跳声。这样的文字,印证了人民教育家于漪的观点:好文章是感情的自然流露。

为了让这份“被看见”的光照亮更多角落,我们启动了“星标换书计划”:四篇得“星”的周记,可换取一本自选的新书。《昆虫记》《飞鸟集》《爱丽丝漫游奇境记》被一双双小手争相传阅。北冶中学七年级的李艺娴同学,将对家乡四季的细腻观察凝练成《家乡四季》。我鼓励她参加“文字里的家乡”征文活动,作品最终登上《人民日报》副刊。看到报纸那天,她捧着报纸雀跃着跑回家,清脆的喊声在山谷间回荡:“妈妈,冬天原来真的会写诗!”艺娴的妈妈在当地风景区天桂山工作,小时候背给女儿听的解说词里,那些关于山的传说和四季的韵律,如今被女儿写成“冬,季节中的沉静诗人”。诗,就这样沿着巍峨的山脊,从一代人的口中,滑入下一代人的笔尖。

“老师,沙和尚的担子里挑的是什么?”北冶中学阅读中心的课堂上,我戴着孙悟空面具卖关子:“装着取经路的酸甜苦辣!”孩子们的笑声打破山间的寂静。

美育:为心灵绘就彩虹

美育不是奢侈品,而是乡村教育的必需品。

一篇六年级学生的周记,曾让我的心骤然缩紧:“爸爸有了新的家庭,爸爸的全家福上有爸爸、阿姨、弟弟,没有我。妈妈也有了新的家庭,妈妈的全家福上有妈妈、叔叔、妹妹,没有我。我的全家福上,只有我自己。”稚嫩的笔迹里,是无言的沉重。在这个班级,半数以上的孩子父母离异或长年外出务工,亲情的缺失如同无形的茧,包裹住敏感与自卑。这让我们支教队员们清醒地意识到:美育之于大山,绝非锦上添花的点缀,而是雪中送炭的心灵救赎,是孩子们认识世界、表达自我、找回自信的钥匙。

在中央和国家机关工委的组织下,我们这支由7人组成的支教队,成员来自住建部、文旅部、外文局等多个中央和国家机关,其中沈怡辰、陈悦涵和关秦月老师担任美术和音乐课程的教学。美术老师陈悦涵将心理疗愈融入美术课,通过曼陀罗绘制的宁静专注,以色彩编织的情绪表达,让孩子们找到了倾诉内心隐秘角落的安全通道。“我和春天有个约会”主题作业,鼓励孩子们用捡拾的树根、树叶、花瓣进行创作,或直接用画笔记录下触动心灵的瞬间。孩子们走进山野,观察一朵野花的绽放,感受新芽破土的倔强,用指尖触摸树皮的沧桑,让家乡之美通过感官直抵心灵。

为了让美的种子更深扎根,我们把河北油画学会的作品“请”进学校简陋的教室,举办了一场别开生面的“大山里的油画展”。斑斓的色彩、流动的笔触冲击着孩子们的视觉。时隔200多天,支教队举办第二届“山间画语”学生艺术成果展时,400余幅学生创作的非遗蓝晒、青铜器拓印、扎染工艺等艺术作品在校园中展出,我们又将河北油画学会的画家请来学校观展。一位参展的油画家感慨道:“站在这些作品前,我们不是高高在上的教导者,而是虔诚的学习者。孩子们未被程式化的目光,他们对色彩和形式的本能感知,常给我们带来震撼。我们更希望,这些画能让他们做一场彩色的梦。”

今年5月末,一场名为“大山里的T台秀”的活动将美育成果推向高潮。孩子们天马行空的画作被北京服装学院的设计师精心转化为数码印花,印制成17套独一无二的服饰。太行山下,简易搭建的T台上,那个曾在周记里写下“孤独全家福”的女孩,穿着粉色的连衣裙,在阳光下显得格外明媚。那一刻,她眼里的光芒,比身上霓裳的色泽更加璀璨夺目,那是一种从心底升腾起的、被看见、被肯定、被喜爱的光芒。

共青团河北省委计划将我们探索的“课堂—田野—展演”美育链条推广为“城乡美育共同体”模式,让大山深处的美育之花,通过公益平台在更广阔的天地绽放,照亮更多渴望色彩的心灵。

科教:让梦想在掌心起飞

初来乍到时,为了和学生们尽快熟悉起来,我灵机一动,提议在科学课上一起筹划做一次“水火箭”实验。当孩子们看到教学视频中三级水火箭“嗖”的一下飞上天时,兴奋得拍手叫好。我瞬间明白了,科教在大山深处同样可以充满诗意与温度。

为了让这瞬间的升空留下更深的印记,我买来一台无人机,让它充当“会飞的眼睛”,记录梦想升腾的轨迹。课余时间,操场成了我们的试验场。我教给孩子们最基础的指令,让他们摊开手掌作停机坪,小心翼翼地托起无人机。开启跟随模式,让无人机如灵巧的飞鸟,捕捉他们奔跑、跳跃、嬉笑的瞬间。轻轻抬手,它便稳稳降落,像一个被驯服的精灵。孩子们在作文中这样描绘:“老师带来的无人机像是一双可以翻越大山的眼睛,托起它的感觉,就像让梦想在手掌上起飞一样!”充满灵性的句子里,是科学精神与诗意想象碰撞的火花。科学教育,关键是唤醒好奇心。知识是过去的结论,好奇心和探索精神,才是面向未来的种子。

在平山中小学人工智能创客嘉年华上,孩子们将当地非遗“霸王鞭”的刚劲舞姿,融入机器人编程。支教队沈怡辰老师和学校老师一起指导孩子们设计了《舞霸王鞭的机器人》,一举夺得小学组一等奖。孩子们学会用精确的代码操控机械臂,演绎传统舞蹈的韵律,让古老的乡土智慧与前沿的科技之光,碰撞出令人惊喜的火花。

转瞬,一年将逝。走出校门,太行山的暮色如墨晕染开,风从深邃的崖底翻卷而上,裹挟着干草和鹰嘴豆那熟悉而粗粝的气息。蓦然想起初进山时闫师傅那句话。是啊,这一年的支教,这浸润心灵的诗教与美育,何尝不是一粒粒需要用心咀嚼的“鹰嘴豆”?它需要我们倾注耐心与真诚去咬开坚硬的外壳。它不会在一夜之间让整座太行山披上锦绣,却能在某个不经意的清晨,让某个孩子忽然发现:松针会唱金色的歌谣,夕阳会融化在肩头,那沉甸甸的孤独,竟也能长出蒲公英般轻盈的翅膀,乘风飞翔……当孩子们笔尖流淌出的,不再是生硬的词句,而是山风的心跳、溪流的絮语、岩石的记忆时,山水便真正成了他们最忠实的代言者。那流淌在纸上的,正是大山沉寂了太久、终于被纯真心灵唤醒的,最深沉、最本真的心声。

当山里的孩子能用诗意的眼光发现家乡之美,用科学的思维探索未来之路,用画笔描绘心中的彩虹时,那盏照亮山乡的“庠序之灯”,才真正拥有了永不熄灭的火苗,这片古老的土地才真正注入了生生不息的内生动力。

(艾克旦整理)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号